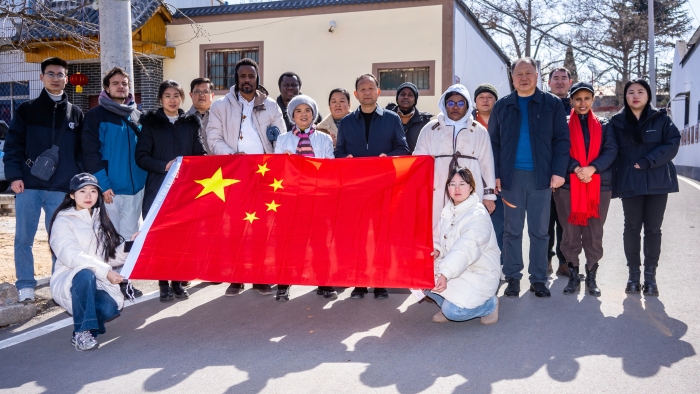

——我院留学生赴河南灵宝开启跨国文化研学之旅

2025年2月10-13日,我院何慧丽教授带领来自埃塞俄比亚、马拉维、厄瓜多尔、塞拉利昂五个国家的六名硕、博士留学生,深入河南省灵宝市开展乡土文化研学活动。团队以元宵节为契机,通过乡土非遗参学、沉浸式耍社火体验、乡野活力走访等实地研学体验,触摸中国基层乡土文化肌理,探寻中国乡村振兴的文化基因密码。这场跨越国界的研学之旅,既是留学生感知乡土中国的窗口,更成为多元文明对话的生动实践。

一、乡土非遗参学:触摸千年肌理

农历正月十四上午,灵宝市焦村镇重阳广场上鼓声渐起。我院留学生研学团队,正穿梭于焦村镇社火彩排的喧嚣中。他们并非旁观者,而是以"学徒"的参与者身份,深入这场千年民俗的文化肌理之中。

在彩排现场,留学生们成了最认真的"学生"。焦村锣鼓的节奏如心跳般震撼,西章舞狮的腾跃似山河奔涌,东村舞龙的身姿若云霞翻卷。当留学生们模仿着舞龙者的步伐时,埃塞俄比亚硕士生布尔托(DANIEL SEIFU BULTO)感慨:"原来'龙'不仅是图腾,更是一种集体协作的哲学。"而工生精神话剧的彩排,则将他们引入一段关于苹果与信仰的传奇——李工生先生如何以一颗苹果改写灵宝的命运。留学生们在台词与动作中,读懂了"十年磨一剑"的坚守。

当天下午,在焦村镇南安头村,留学生们第一次触摸到地方非遗花灯的制作技艺。竹篾在指尖弯折,红纸在掌心舒展,一盏盏寓意吉祥的灯笼渐次成型。坦桑尼亚硕士生索菲亚(SOPHIA JACOB TURUKA)惊叹:"这些手艺像黄河水一样,流淌了几千年却依然鲜活。"

何慧丽教授与赵继红镇长的对话,为这场彩排写下注脚:"文化研学不是单向输入,而是让世界看见中国乡村的根系与新生。"

二、沉浸式体验:共舞社火脉搏

农历正月十五,灵宝市的主街道化作一片欢腾的海洋。留学生们褪去"观察者"的外衣,真正成为社火队伍的一部分。地方社火展演巡游的队伍中多了一抹特别的风景——六名留学生身着中国传统服饰,以活泼奔放的优美舞步为工生精神情景剧添彩。他们在剧中民俗舞蹈环节的融入,成为跨文化对话的生动注脚。

更衣室内,留学生们对服饰细节充满好奇。厄瓜多尔博士生龙涛(WLADIMIR ISRAEL TERAN CAICEDO)轻抚云纹刺绣感叹:"这绸缎的触感像流动的溪水。"索菲亚小心系着襦裙丝带,笑言:"系紧的是传统,展开的是包容。"当马拉维博士生娜娜(VERONICA LUDAKA)戴上水袖时,当地舞者示范起"以袖为笔"的动作要领,她惊喜道:"原来衣袖翻飞间能画出山河气象。"龙涛打趣道:"这宽袖长袍里,藏着一个民族的审美密码。"

随着《工生精神代代传》情景剧中乐章响起,留学生们携手当地村民翩然登场,与本地舞者共舞。大家即兴加入的异域舞步,恰似不同文明枝桠上结出的果实,在同一个春天摇曳生姿。"这些年轻人用身体语言完成了最质朴的文化翻译。"何慧丽教授感慨道。副镇长赵继红特别注意到,表演结束后,埃塞俄比亚博士生乐源(GENET ABEBAW ASEFA)仍反复练习谢幕时的万福礼,遂感慨道:"她追求的不是动作标准,而是理解每个躬身里蕴藏的东方哲学。"

当夜色浸透戏服上的织锦纹样,留学生们轻抚衣襟若有所思。这场跨越语言的共舞,让传统服饰不再是博物馆的展品,而成为了可触摸、可对话的文明信使。正如那句台词:"好衣裳要沾过晨露,见过星月,才算是真正活过。"

三、乡野活力走访:探秘新三生星火

正月十五日下午,研学团队走进灵宝的普通村落深处。普通农户何永斌的宅院内,留学生们围坐木桌,捧起热气腾腾的汤圆。龙涛咬开软糯外皮,芝麻馅流淌的瞬间,他眼睛一亮:"这甜味让我想起家乡的蕉叶粽子——原来团圆的味道,全世界都懂。"索菲亚则惊叹汤圆的寓意:"圆,是循环,也是圆满,这比几何图形更有人情味。"

汤碗见底后,何永斌取出文房四宝,在一张简陋书桌上铺开宣纸。"中国字是画出来的诗。"他提笔蘸墨,写下"和合共生"四字,笔锋遒劲如松。留学生们纷纷尝试,娜娜执笔姿势生涩,却认真描摹每一笔划;埃塞俄比亚硕士生塞夫(DANIEL SEIFU BULTO)写下的"福"字虽歪斜,却引得众人鼓掌:"横竖撇捺里,藏着文化的筋骨!"

随后,团队分头探访生态农业现场。在罗家村村集体养牛场,现代化圈舍配备智能温控系统,技术员讲解道:"村集体经营让资源更集约,带动整村致富。"而在小农户的发酵床黑猪场,留学生们领略了生态养殖的智慧——秸秆与菌种混合的发酵床有效处理粪便,空气中竟无丝毫异味。大家不约而同地感悟道:"科技不是取代传统,而是让农耕更可持续。"

正月十六日上午,在苏村乡的中国农业大学全域有机科技小院,留学生们见证了一场传统农业与现代智慧的对话。张建国的弘青农场苹果园里,苹果酵素、有机堆肥、发酵床散养鸡、土壤里丰富的微生物等等所表达的有机种植的理念令众人沉思。当被问及"为何拒绝展示精品果树"时,这位农民企业家回答:"农业不是表演,是让土地回归本真。"龙涛在笔记本上写下:"乡村振兴的密码,或许就藏在'尊重自然'四个字中。"

正月十六日中午,大王镇后地村的明清古枣林在夕阳中舒展虬枝。展览馆内,碳化的明代枣核、泛黄的《枣经》抄本,无声诉说着千年枣文化。留学生们轻抚展柜,塞夫低语:"这些枣树见过多少朝代更迭?它们才是真正的历史学家。"品尝环节,暗红油亮的灵宝大枣被捧在手心,娜娜咬下一口,甘甜在舌尖炸开:"像我们家乡的芒果干!原来甜蜜才是全球通用货币。"

正月十六日傍晚的归途上,月光镀亮前路。留学生们口袋揣着几颗红枣,而心头沉淀的,是汤圆里的团圆哲学、翰墨间的文化筋骨,以及古枣林间生生不息的文明密码。"每个村庄都是一本书。"何慧丽教授望着远处灯火,"今晚,你们读懂了其中几页。"

四、结语:文明无疆界,薪火永相传

当留学生们与当地干部群众告别时,灵宝市委宣传部部长杜继英道出真心话:“社火是灵宝人过年的一味“大餐”,不要求质量有多高,只想热热闹闹平平安安给全市人民增添乐趣!何教授为我们灵宝架起了中外友谊桥梁,不仅让我们的社火表演队伍里因为有外国友人参与而大放异彩,还让外国朋友加深了对我们博大乡土文化的了解,助推灵宝社火文化走向世界!”

外发促内生。虽然在现代化浪潮中村社遭侵蚀,然而村社是城市的“命根子”。社火等乡土草根民俗活动是医治中国人乡愁病的良药,某种程度上是优质文化复兴的有效载体。

这场研学,早已超越"体验"的范畴。乡土非遗参学时的敬畏,沉浸式耍社火体验时的共鸣,乡野活力走访时的思考,共同编织成一张文化互鉴的网。文明无疆界,薪火永相传!留学生带走的不仅是红绸鼓钹的记忆,更有一份对"何以中国"的深刻理解;而灵宝的土地上,也因这些异国身影的驻足,生发出新的文化自觉。正如《道德经》中所言:"大曰逝,逝曰远,远曰反。"文明的长河,终将在碰撞与交融中,找到共同的归途。

【撰稿/杨亚燕 摄影/辛志统 编辑/郑宇洋 审核/吴惠芳】